R14102 Стела Йур-Сайыр II (Йыр-Сайыр II, Йир-Сайыр II, Е-94)

Памятник впервые опубликован в работе [Васильев, Кляшторный 1973], согласно которой «сильно поврежденные надписи, процарапанные тонким острием», нанесены на южной и юго-западной сторонах стелы.

R14701

Уточнение прочтения

Д. Д. Васильев и С. Г. Кляшторный усмотрели на южной стороне стелы несколько тамг и тамгообразных знаков. Хотя это заключение не выглядит надёжным, с учетом его принято условное решение именно данную сторону называть «стороной А».

Уже в первопубликации была отмечена крайняя сложность прочтения данной надписи: «В связи с тем, что поверхность камня подверглась разрушению и густо покрылась трещинами, исказившими ложными линиями неглубоко процарапанные знаки, прочтение надписи представляет большие трудности, а в ряде мест совершенно невозможно» [Васильев, Кляшторный 1973: 105].

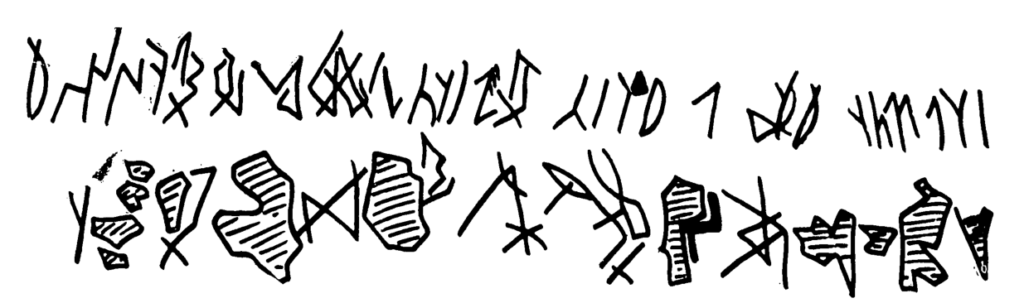

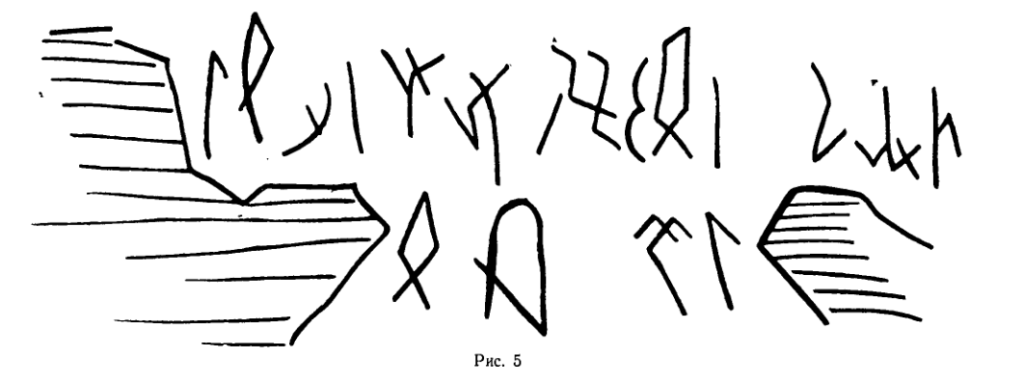

По описанию Д. Д. Васильева и С. Г. Кляшторного [Там же: 105, 110], частичная идентификация знаков надписи была произведена ими по итогу «неоднократных зарисовок надписи, производившихся в разное время дня, при различной освещенности, как естественной, так и при помощи подсветки зеркалом». Результатом стала следующая прорись [Там же: 109].

Реконструкция тюркского текста и перевод [Там же: 110]:

1. Süläp ärtiŋ jan… jaš äš ač bän äŋitdim… dä kün aj…

«Ты водил войска, побеждал!» (?) Молодого Эш Ача я заставил склониться [подчиниться]. На [небе] солнце и луну [перестал ощущать].

2. … jyš… baš bäŋ…

…Горные леса… горные вершины я…

В корпусе енисейских надписей Д.Д. Васильева та же прорись приводится почти без изменений [КЕР: 75]. Кроме того, в [КЕР: 41] дается идентификация знаков, в целом совместимая с реконструкцией тюркского текста в [Васильев, Кляшторный 1973: 110]; не совпадают лишь несколько знаков.

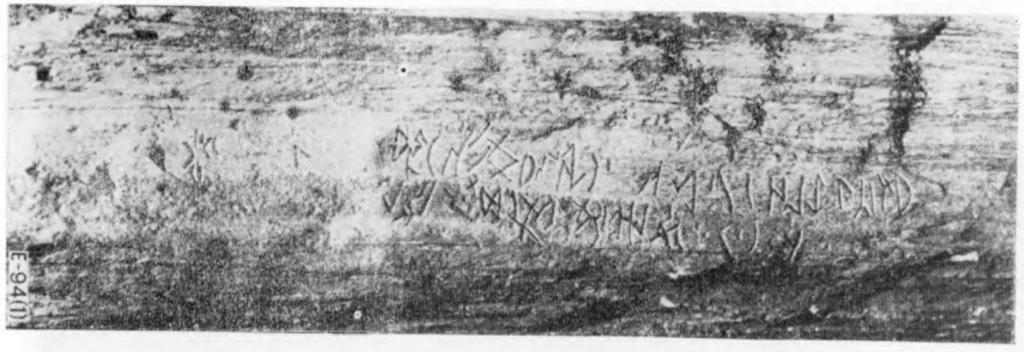

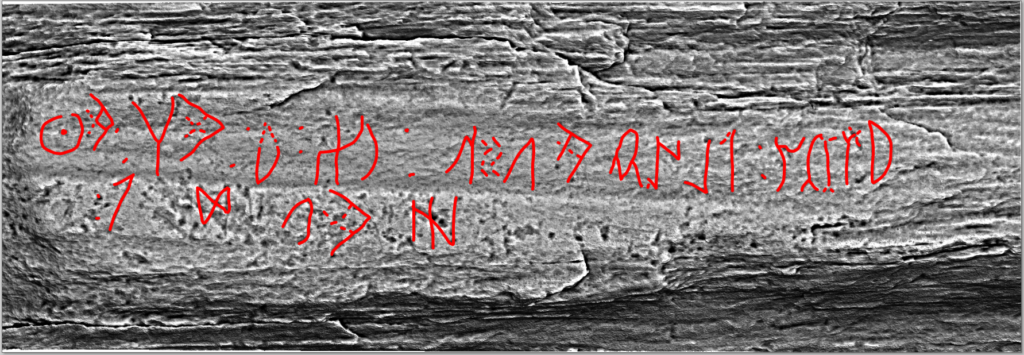

При этом совершенную загадку представляет тот факт, что приводимое в [КЕР: 118] ретушированное фото надписи имеет минимальные пересечения с прорисью в [Васильев, Кляшторный 1973: 109; КЕР: 75]. В верхней строке первые девять знаков справа, присутствующие в прориси, не отражены на фото. Далее следует идентичная на прориси и на ретуши последовательность из четырех символов 𐰖𐱂𐰾𐰲 <j¹Ꞩs²Č>. В оставшейся части строки наблюдаются лишь единичные пересечения.

В нижней строке фактически единственным надёжным пересечением является знак «галстук-бабочка».

Прорись надписи Йур-Сайыр II по Д. Д. Васильеву и С. Г. Кляшторному [Васильев, Кляшторный 1973: 109]

Прорись надписи Йур-Сайыр II по Д. Д. Васильеву [КЕР: 75]

Идентификация знаков надписи Йур-Сайыр II по Д. Д. Васильеву [КЕР: 41]

Ретушированный фотоснимок надписи Йур-Сайыр II по Д. Д. Васильеву [КЕР: 118]

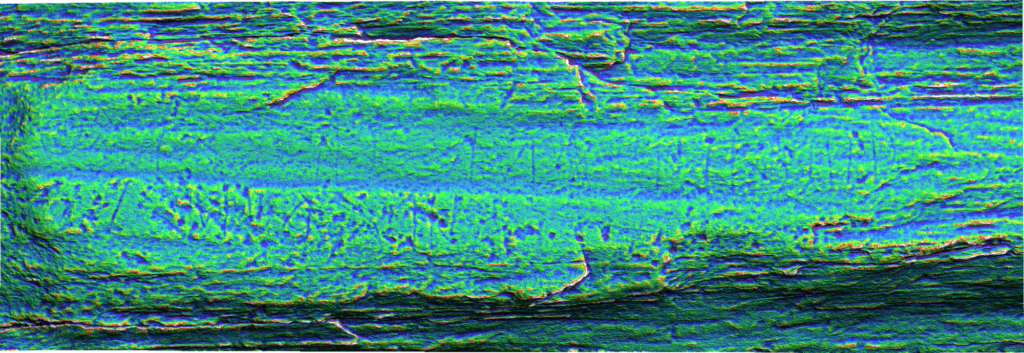

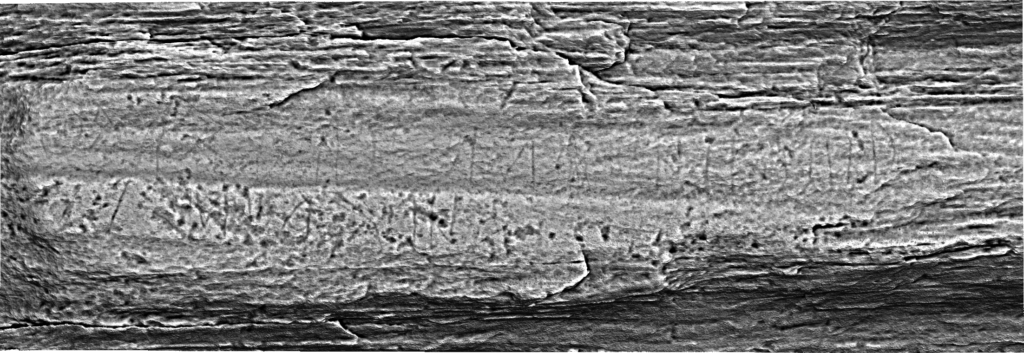

Наши материалы подтверждают крайнюю трудность надписи Йур-Сайыр II для интерпретации. Почти все знаки в ней сильно сглажены, и её чтение потребовало привлечения всех доступных способов 2D–репрезентации поверхности (фотоcнимки высокого разрешения, рендеры карт кривизны на основе MSII-моделей, визуализация геометрии поверхности камня методом расчета освещенности поверхности при изменении положения эмулированного источника света) и их сопоставления друг с другом.

По итогам исследования оказалось, что Йур-Сайыр II представляет большой интерес с точки зрения методики чтения эпиграфических памятников в целом и енисейских надписей в частности. Возникает вопрос: возможно ли при чтении столь трудного памятника в принципе предложить сколько-нибудь верифицируемую и фальсифицируемую идентификацию знаков, складывающихся в осмысленную тюркскую надпись? Представляется, что на этот вопрос можно дать положительный ответ. Методологически чтение подобных должно исходить из следующих предпосылок:

(1) При общей сглаженности надписи некоторые символы всё же идентифицируются достаточно надёжно. Они должны служить опорными точками при дальнейшей реконструкции текста.

(2) Как известно, енисейские рунические тексты характеризуются высокой степенью формульности (использованием очень ограниченного набора устойчивых текстем во всем корпусе надписей) и достаточно низким лексическим разнообразием.

Сочетание первого и второго принципа само по себе определяет методологию чтения: необходимо подобрать такие уместные в енисейской надписи текстемы, которые совместимыми с читаемыми знаками. При этом уместно обращаться ещё и к принципу (3), согласно которому на месте совершенно сглаженных участков поверхности допустимо восстанавливать лакуны, если подобные конъектуры совместимы с принципами (1) и (2). Результатом применения этих принципов стала следующая прорись.

Идентификация знаков верхней строки:

𐰖𐱂𐰂𐰐𐰇׃𐰯𐰞𐰥𐰌𐰢𐱀𐰒𐰴׃𐰣𐰔׃𐰖׃𐰢𐰠׃𐰢𐰧

черный – уверенно читаемые графемы

зеленый — неуверенно читаемые графемы

красный — графемы, восстановленные из контекста

Текст является интерпретируемым только при предположении о том, что он читается слева направо (вопреки направлению письма в подавляющем большинстве памятников древнетюркской руники).

Транслитерация: …N͜TM l²M j¹ Zn¹ qd¹Śmb²n²l¹P ʊ̈gäꞨj¹

Как можно заметить, прорись и идентификация знаков по материалам нашей документации не имеют практически ничего общего с прорисью и идентификацией знаков в первой публикации памятника [Васильев, Кляшторный 1973: 109–110], равно как и с прорисью и идентификацией знаков в [КЕР: 75]. Чуть больше пересечений – с ретушированным фото в [КЕР: 118] (ср. в особенности крайние 7-8 знаков в правой части верхней строки).

Знак N͜T в начале строки читается вполне уверенно, менее надежно – последующий M. Это конец слова, начало которого было уничтожено сколом. Скорее всего, это -ntIm – окончание некоторого возвратного глагола в форме 1 л. ед.ч. очевидного прошедшего времени.

Знаки l²M уверенно интерпретируются как älim ‘мой эль (т.е. племенной союз)’.

Далее надежно читается j¹, т.е. aj ‘луна’.

Затем – Zn¹, т.е. azun ‘мир, свет; земная жизнь’ [ДТС: 73]. Контексты с употреблением этого согдийского по происхождению слова в рунических текстах не фигурируют в известных словарях древнетюркского языка; нет его и в словниках енисейской руники, составленных И.В. Кормушиным (см. приложения к [Кормушин 1997; Кормушин 2008]. Однако И.Л. Кызласов усматривает данное слово в ряде манихейских по содержанию енисейских надписей [Кызласов 1998: 54; Кызласов 2001: 256, 258], так что присутствие его и в надписи Йур-Сайыр II выглядит вполне возможным.

Последовательность qd¹Śm надёжно читается как qadašïm ‘моя родня’.

В сочетании b²n² уверенно опознаём bän ‘я’, после чего ожидается имя меморианта. По-видимому, оно кроется за последовательностью l¹P ʊ̈gäꞨj¹, что можно интерпретировать как alp ögä šaj, где alp – ‘герой, храбрец’ (слово, очень частотное в личном ономастиконе тюрков). Для древнетюркского титула ögä также известны употребления в составе личного имени [Кормушин 2008: 298–299]. Только элемент Ꞩj¹ (= šaj?) в составе данного имени не имеет однозначной апеллятивной интерпретации.

Таким образом, по содержанию первая строка надписи оказывается вполне типичным енисейским текстом, где имя меморианта сопровождается стандартным списком атрибутов земного мира, с которыми он прощается. Примерный перевод: «[…нечто] я сделал. О мой эль! О луна! О земная жизнь! О моя родня! Я – Алп Оге Шай».

Что касается второй строки, то между нашим вариантом прориси и материалами Д. Д. Васильева также наблюдаются лишь отдельные пересечения. В настоящее время текст не читается, работа над идентификацией знаков продолжается.

Письменные знаки отсутствуют.

Письменные знаки отсутствуют.

Согласно Д.Д. Васильеву и С.Г. Кляшторному, на этой (юго-западной) стороне стелы также присутствует надпись. В [Васильев, Кляшторный 1973: 109] для неё дана следующая прорись.

Реконструкция тюркского текста и перевод [Там же: 110]:

1. …säbinč … saŋa bi …

…радость… тебе дал (?)…

2. [al]p är ![]() b[äg].

b[äg].

Герой – муж, бег [тамги] ![]() .

.

По утверждению Д.Д. Васильева и С.Г. Кляшторного, «надпись на юго-западной стороне настолько сильно разрушена, что восстановлению поддаются только отдельные знаки и поэтому прочтение ее весьма условно».

В [КЕР: 75] прорись надписи на юго-западной стороне воспроизведена без изменений. При этом идентификация знаков, приведённая в [КЕР: 41], довольно значительно отличается от реконструированного текста в [Васильев, Кляшторный 1973: 110].

Наконец, в [КЕР: 118] под обозначением Е-94(2) приводится ретушированное фото, которое, насколько можно судить, должно иметь отношение как раз к надписи на юго-западной стороне Йур-Сайыр II. Соотнести его с какой-либо из прочих репрезентаций данной надписи у Д. Д. Васильева не представляется возможным.

Что касается материалов нашей документации Йур-Сайыр II, то найти какие-либо письменные знаки на участке поверхности, представленном на фото, или же в целом на данной стороне стелы нам также не удалось. представляется возможным.