R12501 Оленный камень Кезек-Хурээ (Е-58)

Надпись на двух гранях переиспользованного оленного камня, находившегося при тюркском поминальном кургане (раскопан Л.Р. Кызласовым в 1959 г.). Материалы по этому памятнику публиковались Л. Р. Кызласовым [1960], И. А. Батмановым, З. Б. Арагачи и Г. Ф. Бабушкиным [1962: 32], И. А. Батмановым и А. Ч. Кунаа [ПДПТ, 1: 49–51] (эти две работы пока остаются для нас недоступными), Д. Д. Васильевым [КЕР: 33, 71, 111], И. Л. Кызласовым [2010].

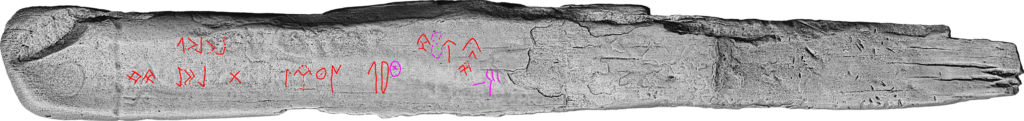

R12501

В литературе неоднократно подчеркивалась такая особенность этого памятника, как отсутствие тамги [Кызласов Л.Р. 1960: 103; Кызласов И.Л. 2010: 96; 2015: 200; 2016: 223]. В связи с этим сторона А условно определяется нами по лицевой стороне оленного камня. И.Л. Кызласову [2010: 89, 92] на основании карандашного рисунка из альбома Л.Р. Кызласова 1947 г. удалось восстановить исходную ориентацию сторон памятника. Как можно понять из его формулировок, наша сторона D с надписью = ССЗ грань оленного камня. Отсюда следует, что поверхность С = ЗЮЗ грань, поверхность B с надписью = ЮЮВ грань, поверхность А = ВСВ грань.

Как отмечается в [КЕР: 33], стороны оленного камня «сглажены выветриванием», «поверхность носит следы разрушений в виде сколов». По [Кызласов И.Л. 2010: 89], надпись является «сильно затертой» и «не читается». Затрудняет чтение и то обстоятельство, что на некоторых участках надпись перекрывает более старое изображение оленного камня (что было отмечено уже в [КЕР: Там же].

План и профиль раскопанного кургана 1 в урочище Кезек-Хурээ: (а) деревянные столбы, (б) стела с надписью, (в) граница выброса, (г) камни, (д) материк, (е) расположение надписей. Источник: Рис. 172 в Кызласов Л.Р. Отчет о работах Хакасской и Тувинской археологических экспедиций МГУ в 1959 г. М., 1960 // Архив ИА РАН. Р-1. № 1973, 1973а. Цит. по: [Кызласов И.Л. 2010: 92].

Уточнение прочтения

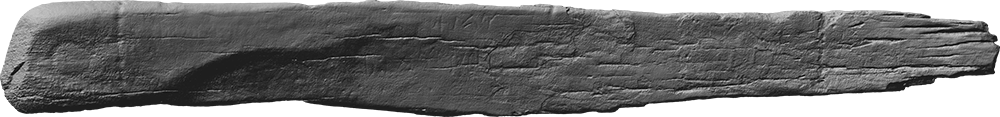

Север-северо-западная грань стелы, которая в [КЕР: 33] по сугубо текстологическим причинам названа «фасадом пам<ятника>». Сторона содержит надпись в две строки; верхнюю Д.Д. Васильев называет «строкой I», нижнюю – «строкой II».

В [КЕР: 111] приводятся ретушированные фото всей стороны памятника и конкретно того участка, где Д.Д. Васильев увидел письменные знаки.

Согласно [Кызласов И.Л. 2010: 89], «в начале <надписи>, по прорисовке В.Г. Борисова (1962 г., архив Л.Р. Кызласова), пожалуй, различимо (e)r (a)tї[m~q] ‘Моё (~ его) имя мужа-эра…’ – обычный зачин енисейских эпитафий, указывающий на начало надписи».

Надпись идёт от земли к небу, направление чтения – справа налево. Идентификация знаков:

𐰼𐱄𐰃𐰴𐰺𐰀׃𐰯𐰀…𐰓𐰅𐰧𐰖𐰣 … ׃ … 𐰒 …

𐰌𐰃𐰼׃𐰘𐰏𐰼𐰢𐰃׃𐰖𐱀𐰢(𐰒/𐰍)𐰀׃𐰌… 𐰉𐰆𐰞𐰯𐰉𐰆𐰼𐰽𐰧𐰀

черный – уверенно читаемые графемы

зеленый — неуверенно читаемые графемы

красный — графемы, восстановленные из контекста

В начале верхней строки вслед за всеми предшественниками уверенно читаем 𐰼𐱄𐰃 <r²t¹I> = är atï ‘его воинское (букв. мужское) имя’.

Далее все интерпретаторы правильно видят знак 𐰴 . Благодаря дополнительным средствам визуализации удается рассмотреть и следующий знак – 𐰺 <r¹>, развернутый в горизонтальной плоскости по сравнению с обычным начертанием. Следующий знак полностью сглажен, но можно предположить, что это был 𐰀 <А>, т.е. здесь скрывается 𐰴𐰺𐰀 <qr¹A> = qara букв. ‘чёрный’ – популярный компонент тюркских личных имен. Далее следует, по-видимому, 𐰯 <Р>. Поскольку

на p- тюркские слова почти никогда не начинаются, уместно восстанавливать в анлауте этого слова невыписываемый открытый гласный. С учетом всех косвенных данных, приведенное здесь имя может быть восстановлено в виде Кара-апа (ср. apa как компонент титула в надписи Тоньюкука [ДТС 47]).

Оставшаяся часть строки (где предыдущие интерпретаторы не отмечали никаких знаков) настолько сглажена, что почти ничего определенного сказать о составляющих её знаках, действительно, нельзя. Разве что ближе к концу этого участка надежно читаются символы 𐰧𐰖 <Ŋj¹>, справа от них – неуверенно 𐰓𐰅 <dä>, слева от них – неуверенно 𐰣 <n¹>. Предложить для этой последовательности знаков чтение пока не представляется возможным. В конце строки очень неуверенно читается 𐰒 <d¹>.

Что касается нижней строки, то по сравнению с материалами Д.Д. Васильева наша прорись оказывается значительно более полной. Пересечения между нашими вариантами идентификации знаков касаются двух знаков 𐰼 <r²> и одного знака 𐰢 <М>, которые занимают по Д.Д. Васильеву, соответственно, 1-й, 3-й и 4-й слот справа, а у нас – 2-й, 5-й и 6-й слот. От интерпретации оставшейся части строки Д.Д. Васильев отказался, нам же благодаря значительно продвинувшейся с 1980-х годов технологии визуализации трудночитаемых участков удалось прочесть её практически полностью.

В начале нижней строки надежно читаем 𐰃𐰼׃𐰘𐰏𐰼𐰢𐰃. С учетом контекста справа, на месте скола, с полной уверенностью можно восстанавливать 𐰌 <b²>. В целом этот фрагмент транслитерируется как <b²Ir² j²g²r²MI>, т.е. bir ‘один’ и jegirmi ‘двадцать’. Визуально следующий участок интерпретируется с большим трудом, но на помощь приходит текстология. В енисейских текстах числа такого порядка можно ожидать почти исключительно при указании на возраст меморианта. Ср. пассаж из надписи Кёжээлиг-Хову = Е-45 2-3: toquz jegirmi jašïmγa ögsüž bolup ‘оказавшись к 19 годам без матери…’ [Кормушин 2008: 135–136]. И действительно, сразу после <j²g²r²MI> надежно читается буква <j¹>, маркирующая, несомненно, начало формы jašïmγa ‘к возрасту (моему)’ или jašïmda ‘в возрасте (моём)’. Из набора знаков, составляющих ожидаемую здесь последовательность <j¹ŚMγa> либо <j¹ŚMd¹a>, наши материалы позволяют разглядеть, помимо упомянутого начального 𐰖 <j¹>, срединный 𐰢 <М> и конечный 𐰀 <А>.

Итак, в начале строки идет речь о некотором возрасте повествователя (jaš-ïm ‘мой возраст’), который складывается из числительных bir ‘один’ и jegirmi ‘двадцать’. Согласно интерпретации И.В. Кормушина, применительно к счёту возраста в рунических памятниках такого рода конструкции нужно читать следующим образом: ‘один к двадцати’, т.е. ‘одиннадцать’. Таким образом, в данном фрагменте речь идет о некоем важном событии в жизни повествователя, которое произошло, когда ему было 11 лет.

Далее довольно отчетливо читается 𐰌 <b²>, но следующие 2-3 знака практически не видны. Затем надежно распознается последовательность 𐰉𐰆𐰞𐰯 <b¹ʊl¹p>, за которой кроется, вероятнее всего, форма bol-up – деепричастие от bol- ‘быть; стать; оказаться’.

В конце строки в целом достаточно надёжно читаются знаки 𐰉𐰆𐰼𐰽𐰧𐰀 <b¹ʊr²s¹ŊA>. Знак 𐰆 развернут в горизонтальной плоскости по сравнению с обычным начертанием. Приведенная последовательность однозначно интерпретируется как bu är saŋa ‘этот муж тебе…’. Явная незавершенность фразы указывает на то, что её окончание следует искать на другой стороне стелы.

Запад-юго-западная грань стелы. Письменные знаки отсутствуют.

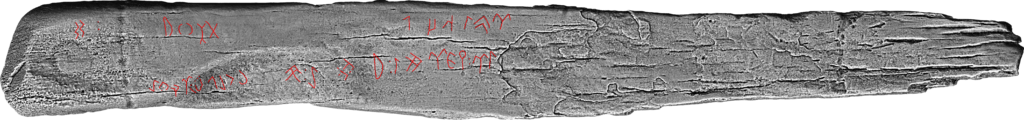

Юго-юго-восточная грань стелы, содержащая надпись.

Согласно Д.Д. Васильеву [КЕР: 33], «строка III», в которую складываются знаки на данной стороне стелы, «ранее не публиковалась, в изд<аниях> имелись лишь упоминания о ней». При этом Д.Д. Васильеву точно было известно о прориси в работе Л.Р. Кызласова, поскольку здесь же он пишет: «В 1960 г. появилась публикация фрагмента надписи без чтения», а также приводит работу [Кызласов 1960] в списке литературы по теме. Как соотнести эти два утверждения, неясно.

Вопреки обычной для [КЕР] практике, ретушированное фото данной стороны памятника в нём не приводится. Прорись по Д.Д. Васильеву [КЕР: 71] имеет следующий вид:

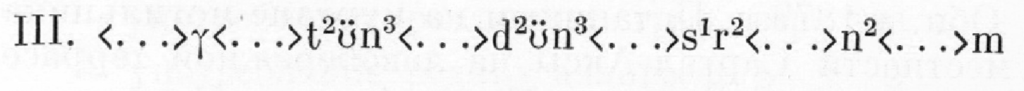

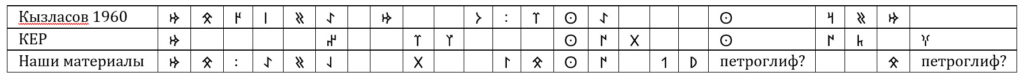

Транслитерация по Д.Д. Васильеву [КЕР: 33]:

По материалам нашей документации, на данной стороне стелы присутствует не одна строка, как полагали все предыдущие публикаторы и интерпретаторы, а две. Насколько можно судить, и Л.Р. Кызласов, и Д.Д. Васильев пытались интерпретировать нижнюю строку, в то время как верхняя осталась незамеченной.

Результатом интерпретации данной надписи с привлечением дополнительных инструментов визуализации (в частности, рендеров карт кривизны на основе MSII-моделей) стала следующая прорись:

Надпись идет от земли к небу, направление чтения – справа налево. Идентификация знаков:

𐱄𐰹׃𐰌 … 𐰉𐰆𐰞𐰆𐰯

𐰌 … 𐰯𐰖 … 𐰇𐰧𐰌𐰃 … 𐰓 … 𐰞𐰒𐰀:𐰌𐰢

черный – уверенно читаемые графемы

зеленый — неуверенно читаемые графемы

красный — графемы, восстановленные из контекста

В начале верхней строки вполне отчетливо читается последовательность 𐱄𐰹 <t¹ʊq>. Между сколом справа от надписи и <t¹> есть пустой участок, т.е. <t¹>, по-видимому, находится в начале слова. После <t¹ʊq> довольно надежно читается буква 𐰌 <b²> в своеобразном, но известном и по другим памятникам начертании. Между < ʊq> и <b²>, учитывая разнорядность этих согласных, обязан проходить словораздел, и с этим согласуется промежуток между ними шириной в одну букву, хотя усматривать в этом месте словоразделитель “:” можно лишь гипотетически. С учетом сказанного последовательность <t¹ʊq> должна интерпретироваться как целиком сохранившееся слово. Ср., с одной стороны, “toq, имя собственное”, которое традиционно читают в 6 строке надписи Элегест I (Е-10) [ДТС 576; Кормушин 2008: 327]. С другой стороны, у этого тюркского слова есть и апеллятивное значение – ‘сытый’. Хотя по умолчанию присутствие слова с таким значением в енисейской эпитафии кажется маловероятным, ниже будет показано, что конкретно в этом контексте апеллятивная интерпретация toq вполне допустима.

В упомянутом выше промежутке <q> и <b²> как будто просматривается символ наподобие «восьмерки» (более мелкий овал, расположенный над более крупным). По-видимому, он принадлежит к более раннему изображению оленного камня. Против интерпретации его как письменного знака говорит, прежде всего, отсутствие похожих знаков в известном руническом инвентаре. Кроме того, если наделять этот знак фонетическим значением, вся рассмотренная последовательность письменных знаков становится неинтерпретируемой.

Расположенные вслед за <b²> 2–3 знака настолько сглажены, что прочитать их пока не удается. Далее следует большой участок с рельефом оленного камня; если по нему и проходит часть надписи, рассмотреть ни один знак невозможно.

В конце строки читается, пусть и сильно сглаженная, последовательность <b¹ʊl¹ʊP>. Критическую роль в идентификации знаков на этом участке поверхности играют растровые рендеры в варианте VLD (ср. в особенности изображение с азимутом падения вектора освещения 285º). Приведенная группа знаков надежно интерпретируется как bolup – деепричастие на -up от bol- ‘быть; стать; оказаться’.

В начале нижней строки Д.Д. Васильев усматривал символ 𐰍 <γ>. Представляется, что, хотя определенное сходство с данной рунической буквой действительно наблюдается, начертания присутствующего здесь символа слишком сложны для 𐰍. В целом этот символ не похож на письменный знак; скорее за букву была принята часть петроглифа, нанесенного на оленный камень заведомо до нанесения тюркской рунической надписи.

Затем прослеживается символ, который Л.Р. Кызласов идентифицировал как 𐰢 <m>. Скорее этот знак выглядит как 𐰌 <b²>.

Далее следует участок поверхности шириной примерно в 8-9 знаков, настолько сглаженный, что почти никаких начертаний разглядеть не удается. В пределах этого участка можно предположительно идентифицировать лишь знак 𐰯 <p>, а справа от него, ещё более предположительно, – 𐰖 <j¹>. Рядом и Л.Р. Кызласов, и Д.Д. Васильев усматривали 𐰧, однако различимая здесь фигура (с крестиком внутри) вряд ли может быть идентифицирована как письменный знак; скорее она принадлежит изображению оленного камня.

В середине нижней строки надежно читаются знаки 𐰇𐰧. Формально они могут быть транслитерированы как <ʊ̈NT> либо <ʊ̈Ŋ>; их интерпретация с точки зрения принадлежности к тому или иному тюркскому слову затруднена.

Далее – менее надежно, чем предыдущие два знака, – распознаются знаки 𐰌𐰃 <b²I>, о чтении которых см. ниже. Знак 𐰃 <b²> имеет то же своеобразное начертание, что и 3-я буква справа в верхней строке.

Последовательность из следующих примерно 10 знаков читается очень фрагментарно, но ближе к концу довольно хорошо различимо сочетание 𐰞𐰒𐰀 <l¹d¹A>, что выглядит как форма местного падежа на -dA от некоторой основы с исходом на -l. Завершается строка ясно читаемыми знаками 𐰌𐰢 <b²M>, что достаточно однозначно отождествляется с äbim ‘мой дом’.

Ниже приводится сравнение вариантов идентификации знаков данной строки по Л.Р. Кызласову, по Д.Д. Васильеву [КЕР] и согласно нашей прориси.

Как видно из приведенных материалов, в общем данная строка читается очень плохо; идентификация части знаков носит неокончательный характер и в будущем может быть пересмотрена. В качестве вполне надежно интерпретируемых фрагментов можно отметить только последовательность 𐰇𐰧 в середине строки (ср. полное схождение между нашей интерпретацией и [КЕР], а также близкую интерпретацию у Л.Р. Кызласова), и последовательность 𐰌𐰢 в самом конце (совпадают интерпретации наша и Л.Р. Кызласова, беспроблемно читаемый знак 𐰢 отметил и Д.Д. Васильев). Отметим также сходство в графической интерпретации предшествующего финальному участка строки: 𐰀𐰒𐰾 у Л.Р. Кызласова и 𐰞𐰒𐰀 в нашей интерпретации.

В целом надпись Кезек-Хурээ читается очень фрагментарно. Из четырех строк надписи более-менее полно прочитывается лишь одна. Остальное является предметом спекуляций. Впрочем, некоторые основания для реконструкции утраченных участков текста дает сопоставление следующих фактов: (1) последнее слово в 4-й строке (нижняя строка на поверхности B) достаточно надежно идентифицируется как 𐰌𐰢 <b2M> = äbim ‘мой дом’; (2) в середине 4-й строки для последовательности 𐰌𐰃 <b2I> напрашивается чтение äbi ‘его дом’; (3) в середине 2-й строки (нижняя строка на поверхности D), в начале 3-й и 4-й строк (верхняя и нижняя строка на поверхности B) находим участки, где некое слово также начинается на 𐰌 <b²>, а следующие символы полностью сглажены. Если предположить, что здесь также скрывается слово äb ‘дом’, то изолированные читаемые фрагменты надписи удивительным образом складываются в достаточно осмысленный текст.

(1) är atï qar<а> ap<а> <…>

(2) bir jegirmi jašïmγa (jašïmda) äb bolup bu är saŋa

(3) toq äb <…> <…> bolup

(4) äb <…> äbi <…> äbim

Перевод:

(1) Его воинское имя – Кара-апа <…>

(2) Когда я к 11 годам / в 11 лет оказался <без> дома, этот муж тебе [т.е. мне]

(3) сытый дом <устроил / обеспечил>. … <В некоторой ситуации> оказавшись / будучи,

(4) (дом?) <…>. Его дом <…> мой дом (по смыслу: его дом – теперь мой дом или его дом стал моим домом.

Во второй строке переключение с 1-го лица на 2-е несет риторический смысл (как бы обращение к самому себе). В любом случае, судя по контексту, речь идет об одном и том же лице (повествователе).

Таким образом, надпись оказывается принадлежащей к редкому для енисейской поминальной эпиграфики жанру: по-видимому, она представляет собой посвящение от лица воспитанника (приемного сына) приемному отцу.